毕业季特辑:水往低处流,人东南西北到处走丨图书馆精品新书速递

- 发布时间:2025-06-27 08:43:17

- |

- 作者:利州区图书馆

- |

- 阅读次数:423次

“当你的世界开始分崩离析时,你会做什么?”《末日松茸》开篇写道,“我会去散步。若是幸运,我会发现蘑菇。蘑菇会将我拉回自己的感觉中……提醒我恰巧在那里逗留是多么幸运的一件事。于是我了然于心,尽管置身于不确定性带来的恐惧里仍有乐趣可寻。”

瑞士作家罗伯特·瓦尔泽也在《散步》中写下:“没有散步,没有与此相连的自然观,没有那些在散步中才能得到的灵感和思想,那么我就会感到自己脑子里空空如也,而事实上也的确如此。”

“不确定的生活”——尽管这个说法已不再流行,但当下的我们仍面临着这样的境况,特别是当我们从一个阶段过渡到另一个阶段时,总是更加脆弱,也更容易陷入深深的焦虑、迷茫中难以自拔。在今天,相较于如何更快地适应环境,我们似乎更难应对环境本身的快速变动。

然而,散步却提供了一种答案——或者说,这些前行者早已为我们指明了一个在动荡现实中锚定存在的方式。在行走中,人会跳出自我的、狭隘的视角,以最原始的方式置身环境,与其展开立体而丰富的对话。

身体的移动能够带动思绪流淌,通过对外部世界的观察总能更轻易地触发内在回响。即便世界瞬息万变,我们仍需保持置身其中的勇气与行动的魄力。

毕业季来临,在迈入人生新阶段之际,让我们聚焦“行走”,看一个人如何借由不断的行走、观察与思考,在与环境的互动中获取新的认知,打开一个崭新的自我。

作者沿黑河-腾冲线横穿中国,在游历中重新审视当下中国社会的真实切片。在旅程中,作者寻访了贾樟柯、余华、陈丹青等文化学者,展开“十三邀”式的漫谈与追问。

作者的足迹跨越不丹、东欧、印度等地域,呈现了一个更多元的世界版图,打开了看待自我与世界关系更多的可能性。

围绕在马来西亚、夏威夷等地的停留与辗转,作者勾勒出各地在危机下的不同风貌与普通人的真实生活,并揭开其背后被遗忘的历史。

《悉达多》以诗意的哲学寓言,回应了我们每一个人站在人生十字路口时最深刻的困惑——关于自我、选择、意义与成长。

古印度婆罗门青年悉达多只身离开优渥的贵族之家,从苦行僧到富商再到摆渡人,他经历了尘世浮沉、河边悟道与孤独生活,只为寻得内心的圆融。

生命不必急于寻找终点,那些我们以为的“错误”与“弯路”,恰恰构成了最真实的成长轨迹。

如书末悉达多对友人戈文达说,时间不过是幻象,万物皆在当下永恒。在这个焦虑的时代,不必急着寻找解答,也不必执着于成为谁,只要真实地活在每个当下,活着本身就是答案。

草原丝路上分布着哪些族群和语言?蒙古人是如何兴起并驰骋欧亚大陆北部的?霍尔果斯口岸如何成为世界岛的心脏地带?……

当生活陷入瓶颈,不如去远方看看。跟随世界知名学者张信刚教授的脚步,一起探寻草原丝路的风土人情与地理风貌。

从荒原旷野到园林宫殿、从摩尔人的传说到现代西班牙的浪漫……知名文学家华盛顿·欧文怀着旅人的好奇,带我们走进阿兰布拉宫,就像走进《一千零一夜》的故事中。

这座始建于13世纪的宫殿见证了摩尔人的统治,也旁观了西班牙历史的转折。如果有机会去西班牙,请带上这本书,在狮子院静坐片刻,听风声低语那些未被诉尽的摩尔人传说。

丽江曾是怎样的一派天与地?俄国作家顾彼得记录了他在丽江这块神奇、美丽而宁静的土地上九年生活工作的所见所闻。

作为中国第一个列入世界文化遗产名录的古城,丽江的土地上遍布着雪山、大江、峡谷、森林等壮观而秀丽的风景,未受世俗侵蚀、质朴率真的民风,更不必说原生态下丽江古城之民族、节日以及艺术的神秘与辉煌,凡此种种,无不在顾彼得的笔下一一再现,熠熠生辉。

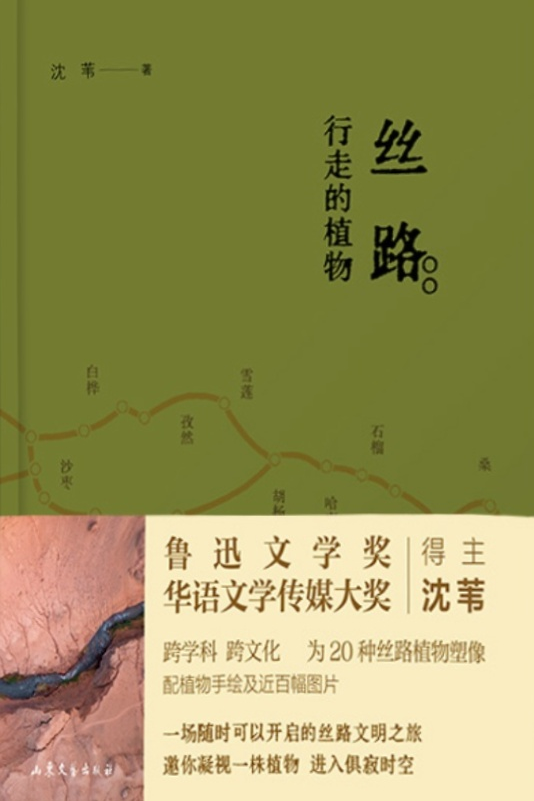

鲁迅文学奖获得者沈苇为行走在丝绸之路上的20种植物塑像,以雄浑的境界与灵动的诗魂,将我们带入一座植物的殿堂,言说丝路上的这些古老精灵。

这里的每样事物都找到了对应的象征物:热烈的恋情、隐秘的智慧、人类的坚毅……这些代代生长的植物,以及人与植物之间的故事,向我们揭示了丝路尘封的历史与文明记忆。

本书收录朱光潜、汪曾祺、郁达夫等十四位华语散文大家的经典名篇,从读书、处世、旅行等方面呈现生活的无限可能,展现作家们与世界的相处之道。

当我们放下对“意义”的执念,反而能在字里行间触摸到生活的肌理。所有希望从忙碌中找回感知力的人,不妨在这些诗意的文字里稍作停留。